我的老家在距武汉市40里的柏泉,现在属于武汉市东西湖区柏泉农场,解放前,这里是汉阳县湖中的一个小岛。据说300年前李自成起义时,张氏6兄弟从江西逃难到了柏泉,落脚于此,所以至今柏泉农场的张姓仍然占很大部分。

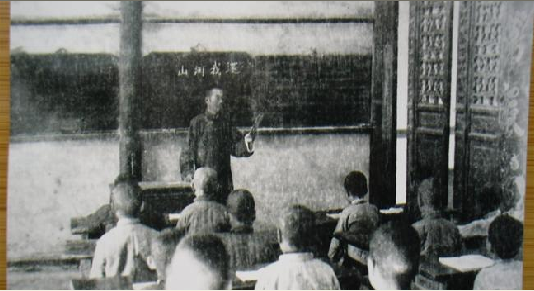

爷爷在我还没有出生前的1950年就含冤去世,对我们的影响却延续到文化革命结束的1976年,在那20多年的成长过程中,每当填写档案表时都要专门交代爷爷的问题。从我很小的时候起,父亲就经常给我们讲爷爷的故事,并且把爷爷在抗日战争中用“还我河山”教育孩子的照片拿给我们看,从他的讲述中,我一直知道爷爷是一个耿直、清高、不慕荣利的爱国乡村教师,我心中对爷爷也一直保持着深深的敬意。

爷爷从小家境贫寒,因为聪明,族长资助他读书,毕业于武汉大学的前身武汉高等师范教育系。毕业后在武汉市担任中小学教员、教务主任、校长等职务,他禀性清高,向往桃花源式的生活,所以一生把9口之家安在老家乡下,独自带着我父亲在市内教书,每周回乡一次。每天晚饭后,学生和老师都回家了,爷爷就会带父亲去散步,当看到警察殴打穷人时,当看到大玻璃窗内有钱人歌舞升平,穷人却在外面要饭时,......他都忿忿不平,惜弱怜贫,告诫父亲好好读书,不进官场,做学问中人。父亲每每回忆那一段生活,都讲到爷爷对他的教诲影响了他的一生,以至于父亲在一生中的每一次人生道路的选择上都选择了做学问,拒绝走入官场。

1938年9月,日寇占领武汉前夕,爷爷把上高中的父亲送上去鄂西的江轮,就回到柏泉务农,同时教湾子里的孩子们读书,一家9口生活非常艰苦,以至于不得不把最小的孩子送给别人。即便如此,武汉市的伪维持会派人让他担任教育局长,他照样拒绝。当我的小叔叔饿的哭闹起来时,他说:“我们面前有两条路,一条当汉奸,可以吃饱饭,一条在柏泉这个小岛上务农,不当汉奸,生活就会很艰苦。”一个知识分子,宁愿饿肚子,在乡间务农八年,也不当汉奸的故事,就这样在柏泉传开了。直到文化革命中,我作为知识青年回到老家,许多老人还跑来看我,说石渠先生的孙子回来了,向我讲述爷爷当年的故事,我曾为此而感到骄傲。

抗日战争的八年间,爷爷给孩子们上课,总是讲岳飞、屈原和文天祥的故事,教孩子们唱岳飞的《满江红》,让孩子们背诵文天祥的“留取丹心照汗青”。每当我看到爷爷在当年那破旧的教室里上课的照片,看到照片上爷爷工工整整地书写的“还我河山”几个大字,就仿佛听到照片上的孩子们正在唱着:“怒发冲冠,凭栏处,潇潇雨歇。抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈......”爷爷就这样在抗日战争中蛰居乡间八年,直到抗战结束,才重回武汉,继续他的教学生涯。他的这种宁死不食日寇嗟来之食的精神正体现了中国知识分子传统的爱国情怀。

解放后,爷爷担任武汉市裕华小学的校长,学校里的老师、学生都很喜欢并尊敬他对工作的责任心和清高的人品。然而因为他介绍到学校任教的一个叫张斌的教师在肃反运动中被捕关押,他受到牵连和严厉的审查。爷爷一生自律,从不与坏人为伍,受此冤屈,深感屈辱,自觉有口难辩,遂自杀身亡。爷爷去世两个多月后,那个叫张斌的教师被放了出来,说是重名逮错了,而我的爷爷石渠先生----一位爱国、正直、清高的乡村教师,一位宁愿饿死也不吃日寇嗟来之食的爱国者,却因为受到冤屈永远地离开了我们,真是人间一大悲剧。我想,如果苍天有眼,也会为此而悲愤落泪的。更为悲剧的是,自那一年---1950年开始,直到1976年的文革结束,他的子孙们因此而交代这一问题交代了26年之久。每忆及此,联系文革和历次政治运动中的冤死者,就不免怅然而涕下。

历史毕竟是人民写的,近几年武汉市东西湖区文史馆收录了爷爷的爱国故事,新建的柏泉茅庙集古色古香,门楼上茅庙集三个字是父亲题写的,这一切让我们这些生者得到心灵的抚慰,愿我的爷爷石渠先生九泉有知能够安息。

老家重建的茅庙集古色古香,门楼上茅庙集三个字是父亲题写的,愿爷爷九泉有知能够安息。