2011年是中国共产党建党90周年,而上海,正是中国共产党的诞生地,有不少“红色景点”,这些分布于城市各个地方的红色经典,串成了独特的红色记忆。

中共“一大”会址:星星之火

地址:兴业路76号;开放时间9:00-17:00(16:00停止入馆)

沿马当路往南行,穿过淮海中路、兴安路和太仓路,是短小精致的兴业路。街头,伫立着一排石库门式楼房,青砖外墙、乌漆大门,门楣上的红白色花纹在梧桐叶的衬托下更显得凹凸有致。门外排着队,人们安静有序地走进敞开的大门……

这里就是兴业路76号。普通的门牌,却凝聚着非同寻常的历史时刻——1921年7月23日,中国共产党第一次全国代表大会在底楼客堂里举行。

兴业路76号属于树德里,为上海代表李汉俊的弟弟李书城住所,落成于1920年。新生的中共即在这座新房子里起步。新中国成立后,经详细勘察,建成上海革命历史纪念馆第一馆,1968年更名为中共“一大”会址纪念馆,1984年邓小平题写馆名。1996年6月扩建,建筑面积达2316平米。

“其实也不算大。”上海社科院研究员、党史学者孙琴安说。他首次参观“一大”会址还是约二十年前,面积更小,周边的绿化也不如今日。但走着狭窄的楼道、凝视不大的客堂,震撼是强烈的。他想起有朋友专程赴巴黎,探访周恩来勤工俭学时的住处,发现那间房子仅6平米,可谓不折不扣的“蜗居”。“我们党就是在这么小的地方从无到有发展壮大的,星星之火可以燎原。”孙琴安感叹。

纪念馆的布局,就紧扣住星火是如何点燃的这条主线。走进大厅,攀上二楼,第一展厅陈列了鸦片战争以来的文物资料,包括反映列强瓜分中国的《时局图》、上海租界分布图、辛亥革命实物等,突出了中国共产党诞生的历史必然。第二展厅展示了中国共产党早期组织的成立及活动,有不少珍贵的原件,特别是陈望道于1920年9月翻译出版的《共产党宣言》,是第一个中文全译本。

高潮出现在第三展厅——转身而入,一堵“照片墙”呈现眼前,15位出席者面容清晰;对过,15座蜡像围着张桌子热烈讨论。工作人员介绍,最后一张照片最为不易。他叫尼克尔斯基,为共产国际代表,回国后经历坎坷,留存的材料极少。直至2007年6月,经中、俄、蒙三国学者共同努力,他的遗像才挂上“照片墙”。

“一大会址不是简单的纪念馆,更是红色经典,功能也日益健全。”孙琴安说。5月,宋祖英新专辑《阳光乐章》在此发行,“红色诗人”桂兴华的《金号角》在此研讨、签售;6月,《中国共产党成立九十周年》纪念邮票亦于此处首发。“谈红色记忆、红色文化,这里是绕不过去的存在。”

★太仓路27号,为“一大”代表的住处。

★中共“二大”会址,老成都北路7弄30号。开放时间:9:00-11:30(11:00停止进馆);13:30-16:30(16:00停止进馆);周一全天闭馆。

★中国共产主义青年团团中央机关旧址,淮海中路567弄6号。开放时间:9:00—11:30;下午1:00—4:30。全年无休。

鲁迅纪念馆:先生的最后9年

地址:甜爱路200号(鲁迅公园内);开放时间:9:00-17:00(16:00停止入馆)

出门的时候黑云压城、气候郁闷,想起鲁迅的名句:“不在沉默中爆发,就在沉默中死亡。”抵达鲁迅公园门口,天果然爆发了,倾盆之雨倾泻下来。我涉水向纪念馆走去,心想,这条路应该是先生常走的。

1927年10月,鲁迅携许广平从广州移居上海,并在这座城市度过了生命的最后9年。

他们先在外滩附近的共和旅馆落脚,几天后搬到横浜路上的景云里23号。景云里为坐北朝南砖木结构的三层石库门楼房,建于1925年。鲁迅在此居住两年,结识了不少文学青年,如左联五烈士之一的柔石。今天,弄口的“景云里”字样仍然清晰。

1930年,由日本友人内山完造介绍,鲁迅和许广平入住四川北路上的拉摩斯公寓。其间,他完成了170多篇作品,包括为遇害的柔石、殷夫等人写的名篇《为了忘却的纪念》。1933年3月21日,鲁迅迁入山阴路上的大陆新村9号。周海婴即出生于此。

徜徉于斯,颇能体会鲁迅的当年心境。在大陆新村,他获悉红军成功进行了长征,遂致电中共中央,表示“在你们身上,寄托着人类和中国的将来”。他还托冯雪峰向毛泽东赠送金华火腿。也是在大陆新村,鲁迅进入杂文创作高峰期,檄文迭出,拨动着社会的神经。临终前一个多月,他似有预感,写下了相当于遗嘱的文章《死》。鲁迅秉持一贯的决绝,对于论敌,“一个都不宽恕”。他嘱咐周海婴“莫做空头文学家或美术家”;嘱咐后人“忘记我,管自己生活”。

但鲁迅是无法被忘却的。虹口公园紧贴大陆新村,因先生爱来此散步,人们为表纪念,改名鲁迅公园。新中国成立后,在公园内建了上海鲁迅纪念馆,是新中国的第一个人物性纪念馆和第一个名人纪念馆,足见其受重视程度。纪念馆将鲁迅的生平陈列、公园内的鲁迅墓和山阴路鲁迅故居“三位一体”,连成一片。

陈列室内展示了更多生活的细节。按照上海大学教授、《鲁迅传》作者王晓明的说法,馆内的手稿、衣物、生活用品、书信、照片、藏书,显示出鲁迅“温情的那一面”。他并不总是“横眉冷对”的,对邻居、对青年他相当好脾气,对儿子周海婴甚至有些溺爱。

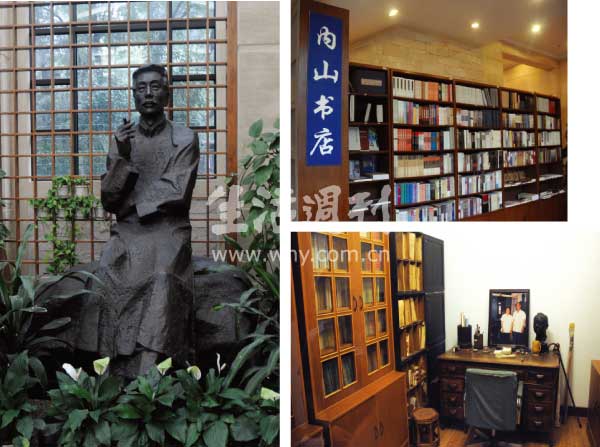

纪念馆底楼还有一爿“内山书店”。据工作人员介绍,书店原址在四川北路工商银行二楼,鲁迅常去那儿购书、会客及避难。此处的内山书店则为纪念性质,专售关于鲁迅的著作。我在书架旁信手翻阅,脑海里闪现出各种细节,蓦然发觉,这个曾在课本里、试卷里“折磨”我们的老人,是如此亲近。

离开鲁迅纪念馆的时候,雨更大了。我犹豫要不要等一会儿。此刻,一群日本游客撑着伞走来,安静、肃穆,带着近乎虔诚的表情,慢步向馆内走去。我回头望望他们的背影,抬头看看门外。先生的杂文依然在内山书店里,雨依然未曾停歇。

★多伦路文化名人街

★内山书店纪念室:四川北路2050号工商银行内2F

毛泽东旧居:温馨的回忆

地址:茂名北路120弄5-9号;开放时间:9:00-11:00;13:00-16:00。周一全天闭馆

在全国各地的毛泽东旧居里,茂名北路的这幢石库门并不起眼,然而,这里却有着特殊的意义。

“毛主席来上海50多次,1927年之前有11次,此处是他第9次来上海时的居所。”毛泽东旧居馆长杨继光告诉我。从端午前后到年底,住了大半年。不长,但重要的是,“这既是他在上海居住时间最长的房子,也是家庭生活气息最浓的岁月。”

1924年,受中共中央委托,毛泽东与罗龙章、王荷波等人抵沪,执行国共合作等事宜。不久,杨开慧和母亲带着两个孩子也来到上海。当时毛岸英才两岁,毛岸青刚出生。一家人住进了慕尔鸣路(即今茂名北路)甲秀里317号-319号。“这儿是一幢两层楼砖木结构的石库门房屋,蔡和森、向警予夫妇原本住底楼,毛家来后搬到二楼。”

据上海档案馆档案利用服务部主任石磊考证,毛泽东的房间布置得很朴素——靠墙有张罩着细布蚊帐的木板床,给毛岸青睡觉的宁波式小摇篮就放在床边。靠窗则是一张三屉书桌。毛泽东时任中共中央委员、中共中央秘书及组织部长等数职,极其繁忙,白天去环龙路(今南昌路)国民党上海执行部办公,晚上同蔡和森讨论革命形势,还经常伏案工作至深夜。

“当时毛泽东的身体不大好,杨开慧给了他很大的慰藉。”石磊说。除操持家务、照顾两个幼儿、帮助毛泽东誊写文稿,她还去平民学校为贫苦工人讲课,“起先她讲湖南话,为了上海工人能听懂,讲得很慢很仔细。后来她居然学会了上海话,让工人倍感亲切。”

1924年底,毛泽东携家人回湖南养病,杨开慧亦追随左右。大革命失败后,毛泽东赴湘赣边界领导秋收起义,杨开慧带孩子留在长沙做地下工作。1930年10月,被湖南军阀何健逮捕,从容就义。毛岸英年仅8岁,辗转去了苏联,16年后才回归与毛泽东团聚。“他们在上海甲秀里的这段家庭生活,因此弥足珍贵。”杨继光馆长说。

为了留存这段记忆,旧居门口安放了“毛泽东一家人”的铜像。毛泽东手握书本,面容清矍,膝下是毛岸英,杨开慧抱着毛岸青站于身后。杨继光说:“今年5月毛新宇来参观过,他表示:爷爷、奶奶、大伯在这里很幸福。”

旧居一楼现为主题陈列室,展示毛泽东在上海期间的工作、生活情况。二楼设有《毛泽东在上海》专题展览及蔡和森、向警予专题陈列室,毛泽东身边的工作人员提供了十几件实物。值得一提的是毛岸英陈列室。入口摆了双铜雕的手,捧着泥土。“这是刘思齐到朝鲜上坟时从毛岸英牺牲的坑道口带回来的。”杨继光说。刘思齐还捐了8件毛岸英生前遗物,包括俄罗斯政府2005年追授的“二战反法西斯勋章”。

★毛泽东旧居(1920年),安义路63号

★周公馆,即中国共产党代表团驻沪办事处旧址。思南路73号。开放时间:9:00-16:30(16:00停止入场),节假日照常开放。