总部设在德国柏林的艺术家团体“AROSEIS”长久以来一直进行着多种形式的实验性创作,包括演奏、戏剧、音乐剧和装置艺术。团体成员为来自德国、英国、比利时和瑞士的音乐家、演员、导演、舞台设计师和其他表演艺术家。其作品“大脑研究”(Brainstudy)是一个“互联大脑演奏装置”,由朱利安•克莱恩(JulianKlein)团队与德国脑科学家马可•班格特(MarcBangert)合作完成。

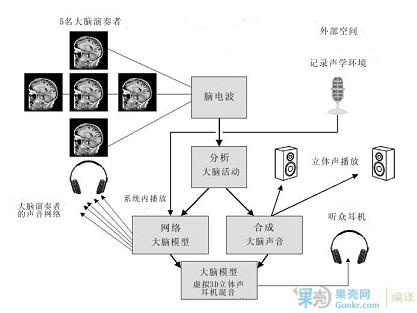

演奏装置“大脑研究”将大脑的信息处理过程翻译成声音,并把参与者的大脑联接起来,组建成一支大脑演奏家乐队。通过一种声学生物反馈机制,对演奏者进行训练从而控制他们的脑电波。演奏者们都是专业的音乐家,因此对声音刺激非常敏感。下图为该装置的基本工作原理。

大脑演奏者的脑活动被实时转换成声音,所有演奏者由一个基于听觉和视觉的反馈系统相互联系。演奏者能够聆听自己的大脑活动,并且可以通过自己的大脑状态来影响其他演奏者的声音感知。整个系统建立了一个大脑间的神经网络,它甚至能够像一个简单的大脑那样工作:处理知觉,调出记忆,拥有诸如恐惧、快乐、压力和愉悦等等情感状态。

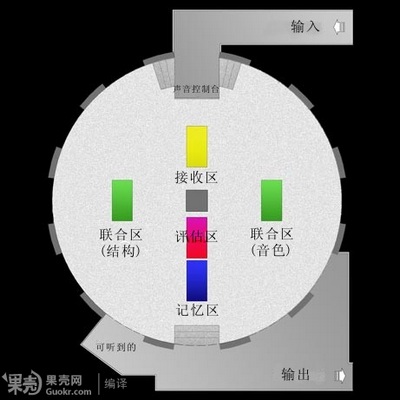

对于听众来说,他只需通过耳机来聆听大脑网络系统所产生的音乐就行了。耳机里的立体声被转换成虚拟3D声学空间,产生球形演奏厅的听觉效果,也就是说,声音不仅仅出现在左右两边,还来自上下前后。如果将这个声学空间以画面表现,你会发现在这个想象中的圆形空间里,每个演奏者在3D混音中的位置与人类大脑反应区域一一对应,并行使相应的功能。

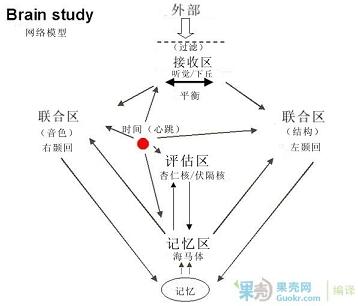

5名大脑演奏者的功能和活动依照他们所处不同的区域位置和3D耳机混音中所担任的角色来进行安排,分为接收区、记忆区、评估区、两个联合区,共五个区域。每个大脑的活动都被精准定位,并和现实中大脑各个反应区域的位置相同。装置产生的网络模型如下:

大脑演奏者在创作时能够记录环境的声音变化。这些大脑的记录信息在整个系统中就像是和外界联系的前台(接收区)。声音刺激通过感觉细胞进入大脑后,经由下丘(colliculus inferior)鉴别它们不同的音色和时间结构,被分配到皮层的左右两个颞回(temporal gyruses)。右颞回主要分析音色,例如语言中的元音;左颞回主要识别节律结构,例如语言中的辅音。在大脑和神经网络模型中,处于知觉联系中间位置的是海马体(hippocampus),它会给所有联系区提供记忆素材,从而又产生新的联系。评估区由杏仁核(amygdala)与伏隔核(nucleus accumbens)进行情感评估,它们产生真实的感觉,决定该记忆的情感质量,从而决定重要程度。整个过程的速度取决于担任杏仁核这一角色演奏者的实际心跳速率,因此该系统在恐惧或愉悦情感状态下工作得更快。

值得一提的是,当大脑演奏者们处于睡眠的状态时,他们依然能够联系在这个系统中。所以即便是睡着了,大脑乐队的演奏也不会停歇。